PERFORMER LINEUP

旗頭

瑞雲同好会 首里代表旗

『瑞雲』

『瑞雲』

首里地区の青年会長をはじめ、一部の選ばれた者しか揚げることができない首里の代表旗『瑞雲』。

各町の旗(村旗)の重さは約40~60kgであるが、瑞雲の重量は約70kgあると言われています。

1971年に行われた「那覇大綱挽き」に参加するため、瑞雲同好会は結成されました。

鼓燈籠(チヂンドゥールー)は琉球王家の家紋である左御紋(ヒジャイグムン)と首里城正殿の大龍柱をあしらい、熨斗(ヌゥシ)は、首里城正殿の二階御差床(うさすか)、向拝柱の五色之雲を模っており、首里代表旗としての威厳を感じさせます。

旗字の「瑞雲」は五穀豊穣と無病息災をもたらす世果報(ユガフゥ)の東雲(シノノメ)のことで、「めでたいことの前兆として現れる雲」を意味します。

首里の代表旗【瑞雲】を美しく舞(も)うらすことが、首里人(スインチュ)のニーセーター(青年たち)の誉れです。

首里金城町青年会

『雄飛』

『雄飛』

首里赤田町青年会

『舞』

『舞』

赤田町は、琉球王国時代から赤田、鳥堀町とともに首里三箇(しゅりさんか)と呼ばれた地域です。当時は水が豊富であったことから王朝時代、泡盛の生産が盛んな地域でした。閑静な町内には首里城継世門があり、継世門は俗に赤田門ともいわれています。

赤田町の旗頭は、灯籠(トゥールー)が易学六十四卦の基本となる「八卦」(はっけ)をモチーフにしており、それぞれの図形は「天、地、山、水、風、雷、比、沢」を表します。8角形の各辺の八卦に囲まれ中央に置かれた風車は、悠久の大自然に囲まれながら、変還極まりない人間社会の有様を象徴しています。旗字に書かれた「舞」は「希望と勇気」を意味しています。

首里平良町青年会

『平魂』

『平魂』

首里山川町青年会

『山翠川麗』

『山翠川麗』

水と緑に囲まれた景勝の地、山川。1987年に大鈍川村(ウドゥニガームラ)と与那覇堂村(ヨナハドームラ)が合併して山川村として誕生しました。

町内には玉城御殿(タマグスクウドゥン)など豪壮な屋敷のほか、真壁殿内(マカンドゥンチ)などの由緒ある家柄が建ち並びました。また山川樋泉(フィージャー)をはじめ水に恵まれた地域で、芭蕉紙を作る紙漉き業や紅型の型付業、さらには田芋栽培、瓦焼が盛んに行われた地域でした。

旗頭の燈籠には菊と蝶がデザインされており、旗字の「山翠川麗(サンスイセンレイ)」は、人の心は一つであり「緑豊かで水清らか」ということを表しています。

毎年1月には、旗頭を先頭に町内を練り歩き、その年の無病息災、家内安全を祈願する初起し(ハチウクシー)が行われています。

首里石嶺町旗頭保存会

『北翔』

『北翔』

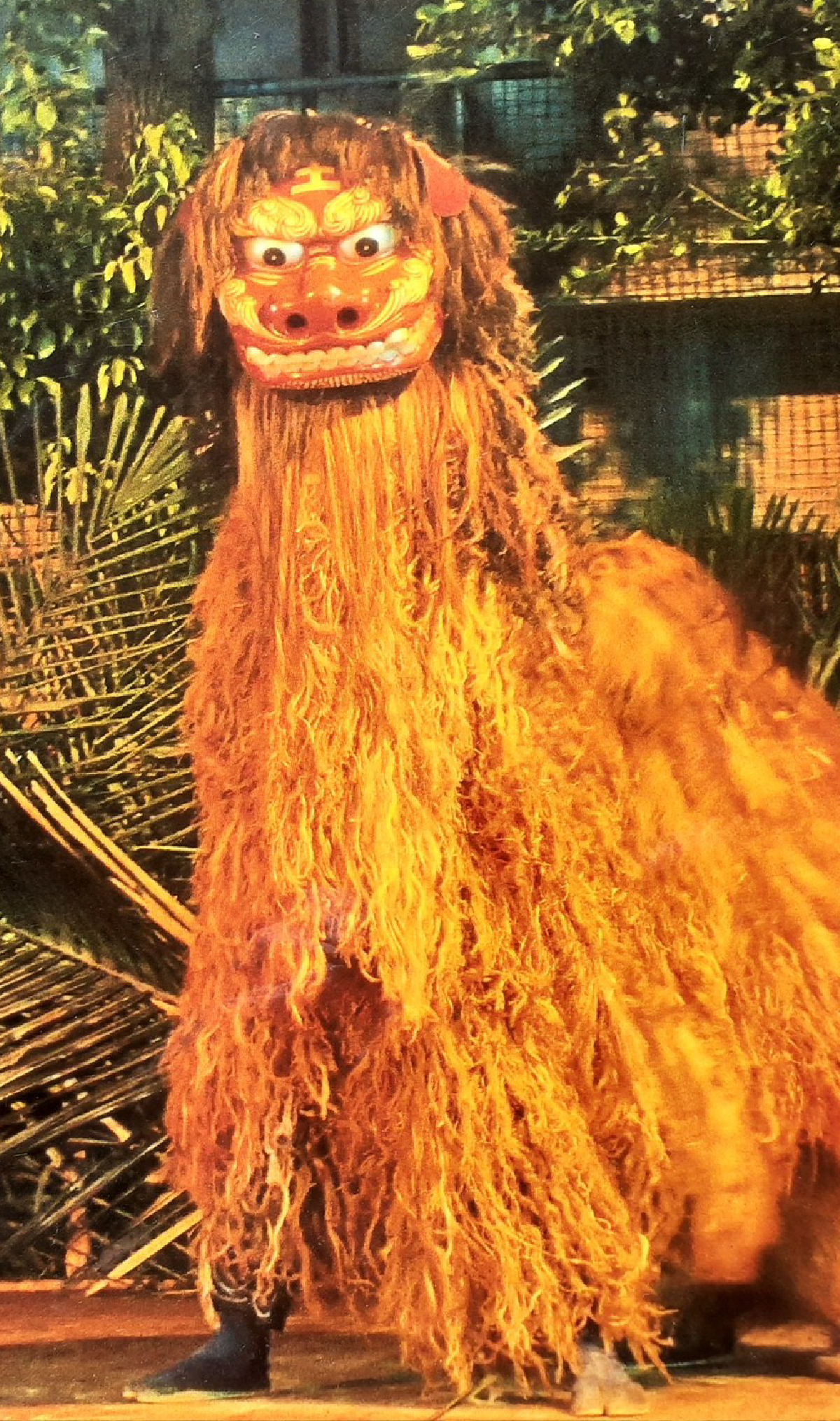

獅子舞

首里汀良町獅子舞保存会

「汀良町の獅子」は、いつ頃から始まったかという記録はありませんが、尚巴志(ショウハシ)王代(十五世紀)、地方から汀志良次村(ティシラジムラ)(現汀良町)に住民を移住させた頃に始まったという口伝が残されており、県内では最も古い獅子と言われています。

この獅子は村の守護神として悪鬼の横行すると言われる中秋の名月旧八月十五夜の晩に町内にある「御願(ウガン)ぬ毛(モウ)」(村の御嶽)で、悪疫払いと五穀豊穣、村民の親睦繁栄を願って催されておりましたが、現在は十五夜前後の晩に家内安全、商売繁盛を祈願し、演じられております。

汀良町の獅子舞の特徴は、「シーシヌ手(ティ)」と呼ばれる空手の型を基本とした激しく荒々しい動きと仁王立ちとなり魔物を睨みつけるなど凄みのある勇猛な舞いであります。

昭和62年8月10日に那覇市の無形民俗文化財の指定を受けています。

首里真和志町獅子舞保存会

真和志町には首里王府から獅子が送られたという伝承があり、令和4年に結成された真和志町獅子舞保存会が、旧暦10月15夜の道ジュネーと正月2日の町まぁーいを行い、琉球王朝祭りのガーエーにも参加している。

その活動の過程で沖縄戦で焼失したと思われていた戦前の獅子頭が発見され、令和5年5月にアメリカから里帰りした事は町民の大きな喜びになった。現在獅子舞保存会と自治会が協力して戦前の姿を復元した演舞用の新たな獅子の製作を進めていて、令和8年に完成する予定である。

11月の琉球王朝祭りには「魁(さきがけ)」の旗頭と棒術、エイサー踊りで子どもたちが参加して、その演舞などのサポートで総勢60名余の会員が王朝祭りに係っている。

自治会ではこれからも活気に溢れたガンジュー・マージ(元気な真和志町)を目指して住み良い町作りの活動を進めて行きたい。

首里末吉町獅子舞保存会

末吉町の獅子は今から約250年程前に末吉町の棺(がん)と平良町の獅子舞を交換したことが始まりと言い伝えられています。

最後の琉球国王、尚泰王の奉祝の宴、虎の御冠船に出演したと伝わっています。

戦時中は被災を避けて末吉の森深くに埋めたのですが、戦後、行方はわからずじまいで途絶えておりましたが、昭和45年に戦前に勇壮な獅子舞を舞っていた獅子人衆(しーしにんじゅ)を中心に、末吉町の獅子舞が復活しました。

平成2年に那覇市の無形民俗文化財に指定されています。

また、フランス、シンガポールなど海外でも演舞をしてきました。

旧暦の8月十五夜にヌンドゥンチの弁財天(べざいてん)にウヌフェーの舞を奉納し、道ジュネーを行い、町内の邪気払いをします。

さらに、十五夜前後の土曜日には公民館前広場で勇壮な舞を披露します。

末吉の獅子は頭を横に振って音を出し、ダイナミックな動きが特徴となっております。

首里大中町青年会

那覇市 Naha

旗頭

那覇市 Naha

旗頭

首里末吉町獅子舞保存会

那覇市 Naha

獅子舞

那覇市 Naha

獅子舞

末吉町の獅子は今から約250年程前に末吉町の棺(がん)と平良町の獅子舞を交換したことが始まりと言い伝えられています。

最後の琉球国王、尚泰王の奉祝の宴、虎の御冠船に出演したと伝わっています。

最後の琉球国王、尚泰王の奉祝の宴、虎の御冠船に出演したと伝わっています。

戦時中は被災を避けて末吉の森深くに埋めたのですが、戦後、行方はわからずじまいで途絶えておりましたが、昭和45年に戦前に勇壮な獅子舞を舞っていた獅子人衆(しーしにんじゅ)を中心に、末吉町の獅子舞が復活しました。

平成2年に那覇市の無形民俗文化財に指定されています。

また、フランス、シンガポールなど海外でも演舞をしてきました。

旧暦の8月十五夜にヌンドゥンチの弁財天(べざいてん)にウヌフェーの舞を奉納し、道ジュネーを行い、町内の邪気払いをします。

さらに、十五夜前後の土曜日には公民館前広場で勇壮な舞を披露します。

末吉の獅子は頭を横に振って音を出し、ダイナミックな動きが特徴となっております。